- 赤ちゃんが早朝起きになる3つの原因

- 今すぐできる早朝起きの対策

- やりがちなNG対応

え、まだ4時…?

朝4時5時台に起きるわが子に、寝不足でふらふら。

朝活も家事の準備もできず、イライラで1日が始まる…。

このような、子どもの「早朝起き」に悩むママやパパは実は多いです。

この「早朝起き」をそのままにしておくと、体内時計が更にズレてもっと早く起きてしまうことにも繋がります。

私もかつて、毎朝4〜5時に起きる息子にヘトヘトでした。

でも、赤ちゃんの睡眠を学び、乳幼児睡眠コンサルタントとして活動する今は、原因や対策がわかるようになりました。

この記事では、早朝起きに悩むママ・パパに向けて、以下をわかりやすくお伝えします。

朝のゆとりを取り戻したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

※この記事には、ママと赤ちゃんの暮らしに役立つアイテムの紹介を含みます。

早朝起きって何時から?どんな状態?

「早朝起き」とは、一般的に「朝6時より前に起きること」

なぜ「早朝起き」が「朝6時より前に起きること」なのかというと、赤ちゃんにとって理想とされる夜の睡眠時間に関係しています。

赤ちゃんにとって理想とされる夜の睡眠時間=約10時間

たとえば夜8時に就寝した場合、朝6時に起きるとちょうど10時間です。

睡眠の質や発達面から見ても、この時間帯に就寝していることは大切です。

さらに、体内時計や生活リズムの観点でも「朝6時」はひとつの目安になります。

6時より前だと、まだ外が暗く、赤ちゃん自身の体も「起きる準備」が整っていないことが多いです。

家族の生活時間ともズレてしまいやすく、ママ・パパの負担も大きくなります。

ただし、ご家庭によっては、5時台に起きても十分な睡眠時間が確保されており、赤ちゃん本人が元気に過ごせていれば問題ない場合もあります。

また、ママやパパがその時間に起きることを負担に感じておらず、生活に支障がなければ、必ずしも「改善すべき早朝起き」とは言えません。

\「早朝起きかどうか」の判断のポイント/

- その子にとってしっかり休めているか

- ママやパパが無理なく対応できているか

なぜ早朝に起きる?3つの原因と今すぐできる対策

赤ちゃんが早朝に起きる理由は、大きく3つ考えられます。

早朝起きの原因① 日中の睡眠不足

日中の睡眠不足は、早朝起きや夜泣きの大きな要因のひとつです。

赤ちゃんが日中に十分な睡眠を取れていないと、疲れがたまり、夜間の眠りが浅くなります。

その結果、早朝の浅い眠りのタイミングで、わずかな音や刺激でも目が覚めやすくなってしまうのです。

大人が徹夜をして、明け方にハイ状態になるような感じですね。

眠いのに再び眠れず、グズグズしてしまうのはよくあるパターン。

これを防ぐためにも、日中の睡眠はとても重要です。

月齢に合った適切な昼寝時間を確保し、赤ちゃんが十分に休息できるようにしましょう。

早朝起きの原因② 就寝時刻が遅い

就寝時刻が遅いと、赤ちゃんが疲れすぎてしまいます。

疲れすぎると睡眠の質が下がって、結果的に早朝に目が覚めやすくなります。

これは、日中の睡眠不足と同じく、浅い眠りが続いてしまうためです。

特に共働き家庭では、就寝時間が遅くなりがちですよね。

昼寝から就寝までの活動時間が長くなりすぎると、赤ちゃんの体に負担がかかります。

無理のない範囲で、できるだけ早めに寝かせることを意識してみましょう。

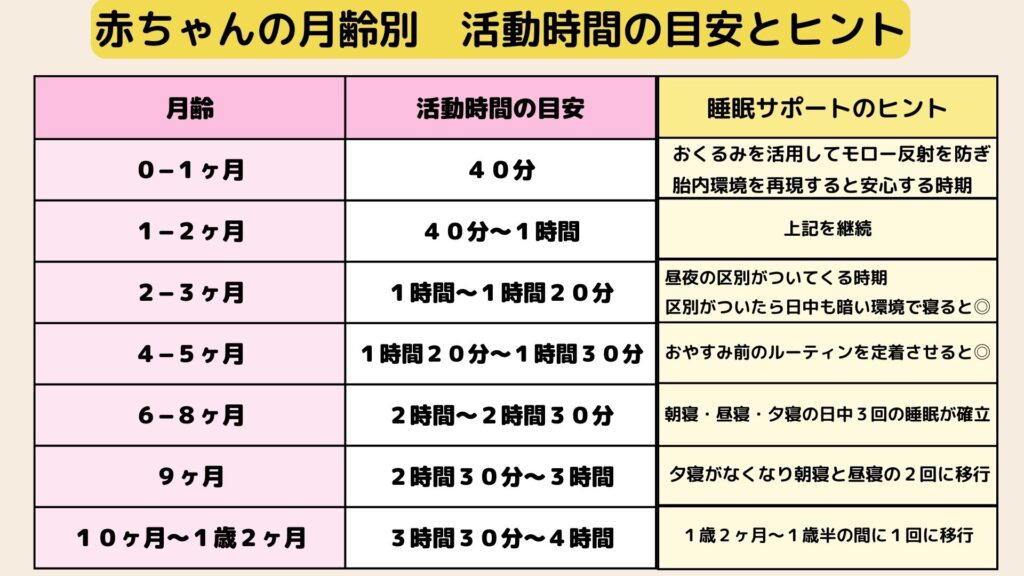

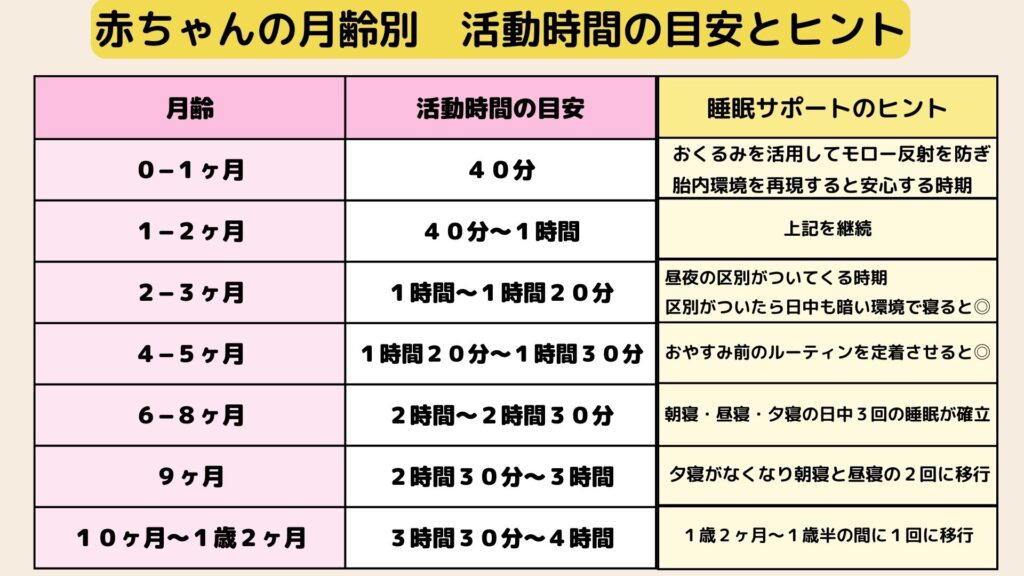

※活動時間(赤ちゃんが機嫌よく起きていられる時間の目安)を超えると疲れすぎて寝付きの悪さにつながるので、タイミングを見て昼寝や就寝に導いてあげることが大切です。

以下の「赤ちゃんの月齢別 活動時間の目安とヒント」を参考にしてみてください。

早起きの原因③睡眠環境が整っていない

寝ることにおいて、環境を整えることは睡眠の質に繋がります。

眠りやすく、かつ睡眠の質が高くなるような環境づくりをおすすめします。

下記のポイントを意識してみてください。

部屋が明るい

早朝起きの大きな要因のひとつが、寝室に差し込む「わずかな光」です。

赤ちゃんはとても敏感なので、カーテンやドアの隙間から漏れる光でも「朝だ」と勘違いして目を覚ましてしまいます。

時計が読めない赤ちゃんにとって、部屋の明るさが起きる合図になってしまうのです。

対策としては、「寝室を完全に暗くする」ことです。

豆電球も消して、光が入らない環境をつくりましょう。

おすすめは遮光シートの活用です。

遮光カーテンは隙間から光が漏れがちですが、遮光シートなら窓をしっかり覆えます。

ドアの隙間には黒いマスキングテープを使うのも効果的です。

ちなみに遮光は大人の睡眠の質も上げてくれます。

短い睡眠時間でも、質が上がれば疲労感は大きく変わるので、家族みんなにメリットがありますよ。

我が家も遮光シートで完全遮光しています!

騒音(外の音)

外からの音も、早朝に起きてしまう原因のひとつです。

道路沿いや線路の近くなど、朝5時を過ぎると車の音や通行人の声が増えてきて、赤ちゃんの眠りを妨げてしまうことがあります。

赤ちゃんは音にとても敏感なので、ちょっとした物音でも目を覚ましてしまうのです。

とはいえ、「無音」がベストというわけではありません。

むしろ、ホワイトノイズと呼ばれる一定のサーッという音(赤ちゃんがお腹の中で聞いていた音に近い)を流すことで、周囲の突発的な音をかき消し、安心して眠り続けることができます。

寝室の環境音が気になる場合は、ホワイトノイズマシンやスマホアプリなどを活用して、赤ちゃんがぐっすり眠れる音環境を整えてみましょう。

暑すぎ・寒すぎ(室温の不快感)

早朝に目が覚めてしまう原因のひとつが、室温の不快感です。

特に、夜間のエアコンをタイマー設定にしている場合、明け方になると冷房・暖房が切れて室温が変化し、暑すぎたり寒すぎたりして赤ちゃんが眠りから覚めてしまうことがあります。

赤ちゃんは体温調節がまだ未熟で、暑がりな子が多いのも特徴です。そのため、大人が「少し肌寒いかも」と感じるくらいがちょうど良いこともあります。

エアコンをタイマーではなく、朝まで快適な温度をキープできるような設定(風向きの調整や静音モードの使用など)にすると、赤ちゃんもぐっすり眠りやすくなります。

ママがすぐできる!早朝起きした日の対応策

対応① 6時までは寝室で過ごそう

朝4〜5時に起きてしまっても、「しょうがないか」とすぐにリビングに移動したり、テレビを見せたりするのはNGです。

赤ちゃんは一度「早く起きれば遊べる!」と覚えてしまうと、ますます早起きが加速してしまいます。

泣いたりぐずったりしても、できるだけ6時までは寝室で静かに過ごしましょう。

「今は起きる時間じゃないよ。まだねんねの時間だよ」

と、毎日同じ対応をすることで、赤ちゃんも少しずつ理解していきます。

対応② 6時になったらカーテンを開けて「おはよう!」

6時になったら、すでに起きていても「今が朝だよ!」と仕切り直すことが大切です。

大げさなくらい明るく「おはよう!」と声をかけ、カーテンを開けて朝日をたっぷり浴びせてあげましょう。

朝の光は、体内時計をリセットするスイッチになります。

とくに起床後15分程度、しっかり自然光を浴びることで、昼夜のリズムが整い、次の日以降の睡眠にも良い影響を与えてくれます。

曇りや雨の日でも、毎朝カーテンを開けて自然光を取り入れることが大切です。

窓際で過ごすだけでも効果はありますよ!

やりがちなNG対応とその理由

早朝起きには逆効果なのに、やりがちなNG対応をご紹介します。

失敗例①「早く寝ると早く起きる」と思い、就寝時刻を遅らせる

「早く寝かせると早起きになるんじゃない?」と、就寝時刻を遅くしてしまうご家庭はかなり多いです。

ですがこれは、実際には逆効果になってしまうことが多いんです。

就寝時刻を遅くすることで逆効果になる主な理由は、以下の2つです。

たとえば「パパの帰宅を待ってお風呂に入れているから、寝かしつけが遅くなる」という場合は、パパは朝の担当に切り替える、ママが夜のお風呂担当にするなど、家庭内で無理のない調整を考えてみるのがおすすめです。

赤ちゃんの就寝時刻は、19〜21時が目安。

できる範囲で、なるべく早めに寝かせてあげることを意識してみてください。

失敗例②「昼寝させすぎかも?」と昼寝を削ってしまう

「夜しっかり寝てもらうために、昼寝は減らした方がいいのかな…」と、昼寝の時間をセーブしてしまうのもよくあるNG対応の一つです。

実際には、日中の睡眠が足りないことで疲れがたまり、夜や早朝に目が覚めやすくなるという逆効果を招くことがあります。

赤ちゃんは、体も脳も日々フル稼働で成長中。

だからこそ、日中のしっかりとした昼寝が、夜のぐっすり眠る力につながります。

これらのNG対応は「よかれと思って」やってしまいがちな落とし穴です。

でも、どちらも「睡眠不足→睡眠の質の悪化→早朝起き悪化」という悪循環を生んでしまいます。

正しい知識で、焦らず整えていきましょう。

改善には時間が必要。焦らずじっくり向き合おう

赤ちゃんの早朝起きに悩むと、「今すぐなんとかしたい!」と思ってしまいますよね。

でも、焦らずに取り組むことが、いちばんの近道になる場合もあります。

早朝起きの改善には2〜3週間以上かかることも

一般的に、赤ちゃんの早朝起きの改善には2〜3週間、もしくはそれ以上かかると言われています。

なぜそんなに時間がかかるのか?

理由は、大きく分けて4つあります。

\赤ちゃんの早朝起き改善に時間がかかる4つの理由/

①体内時計の調整に時間がかかる

赤ちゃんの体内時計は、大人よりも繊細で変化しにくいです。

②複数の要因が絡んでいる

光・音・室温・就寝時刻・日中の活動量など、早朝起きの原因は複合的。

③習慣化には続けることが不可欠

赤ちゃんは「毎日同じ」を繰り返すことでリズムを覚えていきます。効果が出るまでに少し時間がかかるのは当然です。

④個人差が大きい

敏感な子、環境の変化に弱い子など、赤ちゃんによってかかる時間は異なります。

「何日やっても変わらない…」と感じる日もあるかもしれません。

でも、ある日ふと「今日はちょっと遅くまで寝てくれた!」という小さな変化がやってくることも。

早起きの改善は、焦らず、でもやめずに続けることが大切です!

まとめ|早朝起きは早めの対策がカギ!

赤ちゃんの朝4時5時の早朝起きに悩むママ・パパはとても多いもの。

一度クセになると体内時計がズレ、さらに早起きが習慣になってしまう可能性もあります。

早朝起きの原因には、日中の睡眠不足、部屋の明るさ、睡眠環境が整っていない、などさまざまな要素が絡んでいます。

まずは原因を見極め、

- 日中の睡眠をしっかり取る

- 就寝時刻を整える

- 寝室の環境を徹底的に見直す

といった、できることからひとつずつ取り組んでみましょう。

また、改善には2〜3週間以上かかることが多いため、焦らずじっくり継続することも大切です。

正しい対応を続けることで、赤ちゃんの体内時計は少しずつ整っていきます。

あなたと赤ちゃんにとって、心地よい朝が迎えられるようになりますように。

できることから、今日から一歩ずつはじめていきましょう!

コメント